«Sobre sexismo lingüístico, femeninos de profesión y masculino genérico»

Real Academia Española

Madrid, 16 de enero de 2020

ÍNDICE

- Introducción

- Sexismo, lengua y Real Academia Española

- Femeninos de profesión, de cargo y de dignidad

- El género

- El masculino genérico, ¿herencia del patriarcado?

- El masculino genérico, ¿oculta a la mujer?

- Colectivos de pareja

- Sobre algunas alternativas al masculino genérico

La Real Academia Española es una institución tricentenaria dedicada desde sus orígenes al conocimiento de la lengua española en todos sus ámbitos y manifestaciones: su estructura interna, sus usos y normas, así como su evolución y su diversidad. Accede al conocimiento de su historia y de las emisiones de los hablantes, verdaderos dueños del idioma, mediante millonarios registros de sus bancos de datos, actualizados día a día. Describe y explica los distintos sistemas de la lengua aplicando los parámetros científicos de la moderna lingüística mediante obras que han perseguido la exhaustividad y el rigor (gramáticas, diccionarios y ortografías). Publica, a través de distintas colecciones, las obras de creación más representativas de nuestro canon literario. Desde su dilatada experiencia, desde su conocimiento de la historia, de los usos lingüísticos y de los diferentes sistemas de la lengua, también desde la prudencia y el respeto, la RAE cumple día a día con su deber fundacional de establecer pautas normativas, así como de orientar a una población millonaria de hispanohablantes en sus dudas idiomáticas, tan frecuentes en estos momentos de vibración cultural globalizada, de expansión científica, de continuas revoluciones tecnológicas y de incertidumbres sociales. El flujo informativo que discurre desde la RAE hacia los hablantes se realiza no solo a través del magisterio de sus obras impresas, sino también desde la copiosa cantidad de visitas electrónicas al Diccionario de la lengua española (más de sesenta millones al mes), al Diccionario panhispánico de dudas y al Diccionario del español jurídico. Cada día responde asimismo a un número ingente de consultas a través del Departamento de «Español al día».1 Gracias a esta interacción, la RAE toma conciencia de la masa creciente de innovaciones léxicas (casi siempre extranjerismos) que aterrizan día a día en la lengua a través de la ciencia, de la informática, de la tecnología, de la política, de la moda, de la publicidad, de los deportes…, así como a través de la vena creativa de la juventud.

En ocasiones se producen posiciones críticas hacia la lengua a propósito de temas lingüísticos sensibles. Emanan normalmente de colectivos sociales, cobran actualidad y presencia en los medios de comunicación y en las redes, a la par que generan incertidumbre y división de posiciones entre los hablantes. Es normal que en situaciones de este tipo tanto los colectivos como las instituciones vuelvan su mirada hacia la RAE y soliciten una opinión autorizada. Esta es la situación a la que se ha llegado en el frente ideológico de las reivindicaciones a propósito del sexismo lingüístico. Sus tesis más frecuentes se pueden resumir en los siguientes apartados:

- El lenguaje y, más concretamente, la lengua española es sexista.

- La RAE favorece el mantenimiento de estructuras, normas sexistas y variantes léxicas que ocultan en la comunicación la presencia de la mujer.

- Es necesario borrar de la gramática y del léxico opciones machistas y sustituirlas por otras que permitan la visualización de la mujer.

A estas cuestiones y a problemas relacionados se intentará responder desde la prudencia y el respeto que merecen los hablantes del español, en especial las mujeres. En algunos momentos, será necesario partir de nociones básicas que nos ayuden a seguir el razonamiento.

2 Sexismo, lengua y Real Academia Española

2.1 TIPOS DE SEXISMO

Se entiende por sexismo cualquier discriminación efectuada sobre personas por razones de sexo (o, como se expresa en la actualidad, por motivos de género).

El sexismo es un componente cultural de larga continuidad histórica que tiene como principio la supremacía del varón sobre la mujer en todos los espacios de la vida. De ahí que tenga manifestaciones en distintos ámbitos. Entre otras dimensiones posibles, sobresalen las siguientes:

- Laborales y económicas. La mujer ha tenido vedado durante siglos el acceso a muchos puestos de trabajo y, especialmente, a cargos y dignidades. Todavía hoy no se ha llegado a una posición igualitaria y la brecha salarial entre varones y mujeres es incontestable.

- Políticas. La mujer se ha visto privada del derecho de voto y tuvo cerrado el acceso a dignidades y a puestos de gobierno, así como a cargos políticos y administrativos. Son aún muchos los países en los que la igualdad en este ámbito no se ha consolidado.

- Sociales. La pervivencia en nuestra sociedad de actitudes machistas se refleja día a día en abusos, violaciones, castigos, discriminaciones, venganzas y comportamientos lesivos intolerables que con desoladora frecuencia provocan la muerte de la mujer.

- Familiares. No se ha alcanzado aún una equidad en los roles que el varón y la mujer desempeñan en el hogar.

- Publicitarias. La publicidad presenta a menudo en sus anuncios a la mujer como un objeto sexual.

La Real Academia Española, como institución arraigada en la cultura humanística, se declara totalmente contraria a cualquier tipo de sexismo, ya sea de mujeres o de miembros del colectivo LGTBI. Nuestra Institución se halla en un proceso de renovación, lenta pero irreversible, en el que la mujer asumirá cuantitativa y cualitativamente un papel más relevante.

2.2 SEXISMO DE LENGUA Y SEXISMO DE DISCURSO

Uno de los tópicos más extendidos en el ideario común es la consideración de que el lenguaje es sexista. Sin embargo, este aserto, ya casi dogma, incurre en la generalización acrítica de las medias verdades. Aplicada a la lengua misma, es una acusación tan inconsistente como tildar de ponzoñosa una copa por el hecho de haber sido recipiente de un veneno o de un barbitúrico.

Es una evidencia irrefutable que han existido, existen y existirán mensajes sexistas e incluso textos y géneros claramente misóginos. Pero tales sexismo y misoginia no son propiedades de la lengua, sino usos de esta. No son inherentes al sistema (no son sexismo de lengua), sino valores que adquieren en el uso a causa de la intencionalidad de los emisores o de sus prejuicios ideológicos (sexismo de discurso). No son responsabilidad del medio, sino de los hablantes. No se corrigen mejorando la gramática, sino erradicando prejuicios culturales por medio de la educación.

Las lenguas naturales son en sí mismas mecanismos asépticos que ofrecen soporte tanto a expresiones bellísimas como a comunicados horribles, lo mismo a enunciados verdaderos que a mentiras nefandas, igual a insultos que a palabras tiernas y amorosas, a lo justo y a lo injusto… La gran mayoría de las manifestaciones del llamado sexismo lingüístico es sexismo de discurso, y, por lo tanto, responsabilidad del usuario.

Existe sexismo de discurso en los enunciados cargados de ideología discriminatoria. Son muy frecuentes y aparecen en todos los ámbitos de la comunicación, tanto orales como escritos, fundamentalmente formulados por varones (pero no solo por varones). Hay sexismo de discurso en las palabras del empleado veterano que se dirige a su nueva compañera de trabajo con mensajes del tipo: «Mira, esto es un teclado», «Para ser rubia, no lo has hecho tan mal», «Se te va a pasar el arroz», «Con ese cuerpazo, pronto ascenderás»… Hallamos sexismo en la conversación diaria, en la desconsideración hacia opiniones vertidas por las mujeres, etc. Existe sexismo de discurso en las exclusiones de clase: Los ingleses asisten con sus mujeres a las carreras de caballos; Los militares saludaron a la tribuna donde se hallaban sus novias y esposas. El sexismo ideológico se halla incrustado en cientos de refranes y expresiones fijadas, que se reactivan en el discurso cuando un hablante las utiliza: «Mujer casada, la pierna quebrada y en casa»; «De la mala mujer, no te guíes; y, de la buena, no te fíes»; «Cojera de perro y lágrimas de mujer no son de creer»; «Al hombre de más saber, la mujer lo echa a perder»; «Inteligente como papá, bonita como mamá»; «Si una mujer dice “No”, quiere decir “Quizá”», etc.

2.3 SEXISMOS DE DISCURSO Y CORRECCIONES EN LOS DICCIONARIOS DE LA RAE

2.3.1 Sexismo en los diccionarios.2 Aunque intentan describir y definir el léxico de una lengua, los diccionarios son obras redactadas por individuos, manifestaciones de discurso donde se pueden infiltrar tanto opiniones y actitudes personales misóginas como prejuicios ideológicos generalizados en la época de redacción. A veces, el redactor utilizaba en sus definiciones términos de connotación neutra que, con el tiempo, han ido asumiendo coloraturas negativas. Eso sucede en todos los diccionarios y eso ha ocurrido también en las obras lexicográficas de la Real Academia Española. Por ello, la Real Academia Española ha venido limpiando sus diccionarios de residuos machistas o de connotaciones misóginas que hubieran podido acopiar en épocas anteriores los términos que se utilizan en las definiciones.

2.3.2 Supresiones. En el Diccionario de autoridades (1726-1739) se infiltraron opiniones y expresiones sexistas. Unas eran comunes en la época y otras fueron heredades de lexicógrafos anteriores. Un caso paradigmático lo hallamos en la definición de la letra «a», tomada casi al pie de la letra de Covarrubias:

«En el orden es la primera, porque es la que la naturaleza enseña al hombre desde el punto de nacer para denotar el llanto [...], y aunque también la pronuncia la hembra, no es con la claridad que el varón, y su sonido (como lo acredita la experiencia) tira más a la E, que la A, en que parece dan a entender que entran en el mundo como lamentándose de sus primeros Padres Adán y Heva» (tomo I, 1726).

Este párrafo y algún otro semejante ya fueron eliminados en la primera edición del Diccionario de la lengua castellana (1780) y en ediciones sucesivas.

2.3.3 Sustitución de términos marcados. La definición de profesiones ejercidas exclusivamente por varones se iniciaba tradicionalmente por expresiones del tipo «hombre que», «el que», con acotación de género solo para el masculino. A medida que la mujer accede a tales trabajos el diccionario académico modifica la definición y la sustituye por la expresión genérica «persona que» y la acotación genérica «m. y f.» (masculino y femenino).

| 2001 herrero. 1. m. Hombre que tiene por oficio labrar el hierro. |

2014 herrero, ra. 2. m. y f. Persona que tiene por oficio labrar el hierro. |

| 2001 oficial. 5. m. Hombre que se ocupa o trabaja en un oficio. |

2014 oficial. 6. m. y f. Persona que se ocupa o trabaja en un oficio. |

| 1992 minero. m. El que trabaja en las minas. |

2014 minero, ra. 2. m. y f. Persona que trabaja en las minas. |

2.3.4 Acotaciones en expresiones de connotación despectiva. En la práctica del idioma aparecen expresiones sexistas (hacia la mujer, los homosexuales, las personas transgénero…), así como caracterizaciones despectivas hacia colectivos (por razones de raza, de origen, de religión…). El Diccionario tiene el deber de incluirlas porque pertenecen al uso de la lengua. Pero tiene asimismo la obligación de acotar los registros y los valores de uso con que se emplean. El diccionario académico acogió desde 1925 la locución sexo débil con distintas definiciones. En la última edición introdujo una acotación que aporta información más justa sobre su uso:

| 1925 | Las mujeres. |

| 1992 | Las mujeres. |

| 2001 | 1. m. Conjunto de las mujeres. |

| 2014 | 1. Conjunto de las mujeres. U. con intención despect. o discriminatoria. |

2.3.5 «Mujer de». Durante el largo período en el que la mujer tenía vetado el acceso a cargos de dignidad, se creó un femenino con el significado ‘mujer de X’: alcaldesa, regenta, presidenta, gobernadora, intendenta, almirantesa o almiranta, virreina…

Cuando la mujer accede a estos cargos o dignidades, el significado ‘mujer de’ pasa a un plano secundario y en el Diccionario académico se añaden las acotaciones de uso pertinentes para cada caso. Por ejemplo, el sustantivo femenino alcaldesa tuvo durante siglos el significado ‘mujer del alcalde’. A partir de las primeras elecciones municipales democráticas, la mujer accede a esta dignidad. Inmediatamente surge un nuevo sentido (‘mujer que ejerce el cargo de alcalde’), contenido que desbanca al anterior de su posición y que el Diccionario académico recoge ya en su edición de 1992. Cuando se introducen las marcas de registro, en el diccionario se incluye de forma pertinente la marca «coloquial» (DLE, 2001). Por último, en la edición de 2014 se introduce la acotación «poco usada», que refleja un evidente descenso en su empleo.

| 1780 | 1992 | 2001 | 2014 |

| alcaldesa | alcaldesa | alcaldesa | alcalde, desa |

| 2. f. Mujer del alcalde | 1. f. Mujer que ejerce el cargo del alcalde. | 1. m. y f. Autoridad municipal que preside un ayuntamiento… | |

| 1. s. f. La mujer del alcalde. Iudicis sponsa. | 1. f. Mujer que ejerce el cargo del alcalde. | 2. f. coloq. Mujer del alcalde. | 5. f. coloq. p. us. Mujer del alcalde. |

El siguiente gráfico recoge dos cortes temporales (diccionarios de 1992 y de 2014) a propósito de los femeninos regenta, presidenta, coronela, almiranta y virreina.

| 1992 | 2014 |

| regenta. Mujer del regente. | regenta. col. desus. Mujer del regente. |

| presidenta. Mujer del presidente. | presidenta. col. Mujer del presidente. |

| coronela. fam. Mujer del coronel. | coronela. col. p. us. Mujer del coronel. |

| almiranta. Mujer del almirante. | almiranta. col. p. us. Mujer del almirante. |

| virreina. Mujer del virrey. | virreina. Mujer del virrey |

De este análisis se pueden extraer algunas conclusiones que más tarde se repetirán a propósito de otros fenómenos:

- Del retraso en la aparición del significado ‘mujer que ejerce el cargo X’ no es responsable la lengua (ni, claro está, los diccionarios), sino la sociedad, que impidió el acceso de la mujer a esos cargos.

- Tan pronto como la sociedad permite el acceso de la mujer a estos puestos o dignidades, se instaura un nuevo significado en la lengua (‘mujer que ejerce el cargo X’) y el diccionario académico lo recoge en cuanto se instala en la norma.

- El sentido ‘mujer de X’ pasa a segundo plano e inicia una etapa en la que deja de usarse casi por completo (caso de regenta) o tiene un empleo muy limitado, circunstancias que también refleja el diccionario a través de acotaciones.

2.6 SUSTITUCIÓN DE TÉRMINOS CON CONNOTACIONES NEGATIVAS

Algunas palabras, con el paso de los años, pueden adquirir connotaciones negativas. La voz hembra aplicada a la mujer no tenía en el pasado resabios sexistas, al menos no tan fuertes como en la actualidad (de la misma forma que no los tiene aún hoy varón). De ahí que durante mucho tiempo los lexicógrafos no hayan visto la necesidad de subdividir la primera acepción de madre para diferenciar a la mujer del resto de los animales. Desde 1870, el contenido de madre tenía una definición única para las personas y para los animales: «Hembra que ha parido». Ante las connotaciones peyorativas de la voz hembra, la RAE decide desdoblar la definición en el Diccionario (2014), una referida a las personas y otra a los animales:

madre

| 1780 | 1884 | 2014 |

| 1. f. Mujer que ha concebido o ha parido uno o más hijos. | ||

| 1. f. Hembra de cualquiera especie racional ó bruta que ha parido. Genitrix. | 1. f. Hembra que ha parido. | 5. f. Animal hembra que ha concebido o ha parido una o más crías. |

2.7 SOBRE LOS TÉRMINOS HOMBRE Y MUJER EN LAS DEFINICIONES

De igual forma que en el apartado anterior, los términos hombre y mujer aparecían en definiciones que hacían referencia a objetos relacionados prototípicamente con uno u otro sexo. El hecho fue denunciado por algunos trabajos de mujeres lingüistas, de lo que la Real Academia Española tomó nota y realizó las oportunas modificaciones en la última edición del DLE (2014). Son casos como los de escritorio, borrador, manual, coqueto o costurero:

| 2001 | 2014 | |

| escritorio | 3. Aposento donde tienen su despacho los hombres de negocios, como los banqueros, los notarios, los comerciantes, etc. | 4. Aposento donde tenían su despacho los hombres de negocios, como los banqueros, los notarios, los comerciantes, etc. |

| manual | 10. Libro en que los hombres de negocios van anotando provisionalmente y como en borrador las partidas de cargo o data, para pasarlas después a los libros oficiales, si están obligados a llevarlos, por ejercer el comercio. | 11. Libro en el que los comerciantes anotaban en borrador las partidas de cargo o data. |

| costurero | 1. Mesita, con cajón y almohadilla, de que se sirven las mujeres para la costura. | 3. Mesita con cajón y almohadilla que se utiliza para la costura. |

| coqueto, ta | 4. Mueble de tocador, con espejo, usado para peinarse y maquillarse. | 4. Mueble de tocador, con espejo, usado especialmente por las mujeres para peinarse y maquillarse. |

| callo | 4. m. coloq. Mujer muy fea. | 5. m. coloq. Esp. Persona muy fea. |

| fuerza | 12. Violencia que se hace a alguien para gozarlo. | 12. Acto de forzar (|| poseer sexualmente a alguien contra su voluntad). |

| periquear | Dicho de una mujer: disfrutar de excesiva libertad. | (Suprimida la entrada). |

2.8 ASIMETRÍAS DE CONTENIDO ENTRE MASCULINOS Y FEMENINOS

En los diccionarios se reflejan diferencias de significado o de connotación claramente sexistas en términos como público, honesto, honrado, de la vida, cualquiera… Referidos a mujeres poseen unos valores negativos, generalmente de cariz sexual, valores que no están presentes cuando se aplican al varón (hombre público / mujer pública; hombre honesto / mujer honesta…). Los compendios lexicográficos deben recogerlos porque son sentidos de uso, pero no son los responsables de su valor negativo. Los diccionarios son el espejo de la lengua y el espejo no debe ser roto porque refleje nuestra joroba. Es deber del lexicógrafo constatar su valor despectivo a través de acotaciones pertinentes y atinadas. Son casos de asimetrías:

| Varones | Mujeres |

| • Hombre público • Hombre honesto • Hombre honrado • Hombre de la vida • Hombre de vida alegre • Un (hombre) cualquiera • Hombrezuelo • (Es un) zorro • (Es un) perro • (Es un) lobo • Mancebo • Fulano • Solterón • Señorito • Favorito • Pariente • Gobernante • Asistente |

• Mujer pública • Mujer honesta • Mujer honrada • Mujer de la vida • Mujer de vida a legre • Una mujer cualquiera • Mujerzuela • (Es una) zorra • (Es una) perra • (Es una) loba • Manceba • Fulana • Solterona • Señorita • Favorita • Parienta • Gobernanta • Asistenta |

3 FEMENINOS DE PROFESIÓN, DE CARGO Y DE DIGNIDAD

3.1 INTRODUCCIÓN

Uno de los argumentos básicos de quienes sostienen que la lengua española es sexista se centra en la carencia histórica de términos femeninos referidos a cargos, oficios y dignidades, en oposición patente con el número de voces masculinas para designar tales puestos laborales.

La lentitud con la que se incorporan estos dobletes al diccionario no depende de la lengua española ni de la institución académica, sino de la sociedad. A lo largo de la historia muchas profesiones y cargos estuvieron cerrados a la mujer, ya sea por imposición consuetudinaria o por disposición legal. Sin embargo, la formación de tales femeninos no está vetada por las estructuras de la lengua. Cuando la mujer accede a un trabajo previamente ejercido solo por varones, inmediatamente cambia el significado de la voz y aparece el femenino: primero de desinencia común (el abogado / la abogado) y, por último, si los hablantes así lo deciden, la oposición desinencial (el abogado / la abogada). Cuando se produce un cambio laboral y los hablantes preguntan si determinado femenino es correcto, la RAE informa a través del servicio de consultas si está bien o mal construido según las reglas del sistema gramatical. Por último, cuando dicha voz se generaliza en el uso y se convierte en norma, es sancionado con su ingreso en el Diccionario. Para comprender adecuadamente este proceso, conviene tener presentes dos conceptos clásicos de la teoría lingüística: sistema y norma.

3.2 SISTEMA, NORMA Y HABLA EN LA FORMACIÓN DE FEMENINOS

3.2.1 Sistema. El sistema es la arquitectura esencial de una lengua. Está constituido por las vigas y las paredes maestras del edificio lingüístico. Es un código que deslinda lo gramatical de lo agramatical. El sistema se mantiene rígido en sus límites y estable a lo largo del tiempo. Pero, a la vez, es muy flexible y está abierto a la creatividad que se despliega dentro de sus pautas. Ofrece un sinfín de posibilidades que nunca llegan a realizarse en su totalidad. Los términos buso, trilco, ugua no son hoy vocablos del castellano, pero podrían existir: están bien formados según el sistema fonológico. El sufijo –ero está permitiendo la aparición de nuevas voces (bloguero, tuitero, brexitero…) y es una opción que ofrece el sistema para crear otras nuevas. Una conocida periodista española puso en las ondas la voz escuchante (para diferenciarla de oyente): causó extrañeza, puede triunfar o no, pero está bien formada según las pautas de la estructura lingüística.

3.2.2 Norma. La norma recoge lo que en un momento dado los hablantes consideran correcto. Los moldes del sistema son estables, a la vez que abiertos; cambian con extrema dificultad. Sin embargo, la norma es variable, tornadiza. Depende de la valoración y del uso popular. La norma se halla relacionada no tanto con fundamentos estructurales como con la generalización (norma estadística) y la aceptación social (norma culta). La aparición de los femeninos abogada, jueza, minera… pudo extrañar al oído de muchos hablantes e incluso causar rechazo; pero estos términos estaban bien formados según el sistema de la lengua, fueron aceptados por la norma e ingresaron en el Diccionario.

3.3 RELACIONES ENTRE GÉNERO Y SEXO

Es necesario diferenciar entre el género gramatical (destinado a establecer relaciones de concordancia) y el género semántico (que muestra oposiciones de contenido, entre ellas, las de sexo). Todos los sustantivos, animados o no, poseen género gramatical: mesa, calle y confianza son femeninos, mientras que cuadro, tejado y dolor son masculinos. Solo ciertos sustantivos referidos a seres sexuados muestran las diferencias de sexo a través de la oposición masculino/femenino. Según la relación género-sexo, se diferencian varias clases de sustantivos.

| Clases de sustantivos según la relación género-sexo | |||

| El rasgo de sexo no es relevante | El rasgo de sexo es relevante | ||

| o varón o mujer | varón y mujer macho y hembra |

||

| Epicenos | Unisexo | De desinencia común | De desinencia variable |

| buitre, rana, conejo, persona, víctima, personaje, ídolo | musa, ninfa, cura, celestina, valkiria, monja, tenor, bonzo | (el/la) joven, espía, conserje, cónyuge, fisio, profe | gato/-a, burro/-a, corzo/-a, niño/-a, alumno/-a |

Los sustantivos epicenos no distinguen en su significado la oposición ‘mujer’/‘varón’ o ‘hembra’/‘macho’, según los casos. Existen epicenos de animal (dromedario, cobra, faisán, abubilla), de persona (víctima, persona, prójimo, ídolo) y de planta (kiwi, tilo, morera). Para aludir al sexo necesitan adjuntar expresiones del tipo: varón /mujer, macho/hembra, de uno y otro sexo, de uno u otro sexo, de ambos sexos, sin distinción de sexo, un X de cada sexo, sea cual sea su sexo, tanto de uno como de otro sexo, tanto macho(s) como hembra(s): nutria macho, tilo hembra, las víctimas de ambos sexos, las criaturas de uno u otro sexo, etc. Su género es invariable, aun cuando se añadan estos apéndices. Algunos epicenos han pasado a diferenciar formalmente el sexo, ya sea con desinencia común (el rehén/la rehén) o incluso por medio de creación de desinencias diferenciadas (lagarto/lagarta, bebe/beba, en América).

Los unisexo (o sustantivos ortónimos) designan con exclusividad seres de uno u otro sexo. Se aplican casi exclusivamente a las personas. En ellos el rasgo ‘varón’ y el rasgo ‘mujer’ son pertinentes, necesarios. Son femeninos y referidos a mujeres musa, ninfa, monja, hada, amazona, soprano, contralto, celestina, etc. Son masculinos y referidos a varón cura, bonzo, imán, eunuco, tenor, barítono, etc. Los términos unisexo inestables hacían referencia a profesiones ejercidas tradicionalmente solo por hombres o solo por mujeres. Han constituido la fuente de formación de oposiciones de desinencia variable: abogado/-a, decano/-a, rector/-a, árbitro/-a, y también enfermero/-a, azafato/-a, matrón/-a.

Los sustantivos de desinencia común distinguen el sexo a través de la diferencia de género que provocan en los determinantes y en los adjetivos: aquella estudiante, nuestro organista. Cuando el final termina flexionando, se forman sustantivos de desinencia variable.

Entre los sustantivos que distinguen género y sexo existe una quinta clase, la de los heterónimos. En ellos esta oposición se concreta en voces de raíz diferente: mujer/hombre, vaca/toro, yegua/caballo…

3.4 LA FORMACIÓN DE FEMENINOS PARA DIFERENCIAR EL SEXO

3.4.1 Proceso

El sistema del español y de las lenguas romances opone dos géneros, el masculino y el femenino. Cuando el sexo se diferencia mediante el género, el masculino se corresponde con los rasgos ‘varón’ (en personas) o ‘macho’ (en animales), y el femenino se relaciona con los valores de contenido ‘mujer’ o ‘hembra’, según los casos.

Existen dos formas de expresar las diferencias de género y sexo. En las dos se consuma el proceso de distinción formal:

- 1) A través de la concordancia con determinantes y adjetivos de género variable. Es la única forma de conocer el género de los sustantivos con desinencia invariable: el oyente/la oyente, el pianista/la pianista.

- 2) Por medio de la concordancia y por diferencias en el significante (oposición de desinencias o de raíz): profesor/profesora, cliente/clienta, caballo/yegua.

En el caso de las profesiones, las dos formas se presentan normalmente como estadios de un proceso evolutivo que se inicia en los sustantivos unisexo y que se puede consumar o no:

unisexo > de desinencia común > de desinencia diferenciada

Observemos un ejemplo paradigmático: la evolución de diputado. En las Cortes de Cádiz esta voz era un unisexo de profesión. Designaba exclusivamente a varones, pues la ley vedaba el acceso de la mujer a tal cargo (el diputado). Cuando la II República reconoce a la mujer el derecho a ser elegida como parlamentaria, se produce un cambio: diputado se convierte en un sustantivo con oposición de género semántico (‘varón’/‘mujer’), oposición que, en un principio, solo se manifestaba a través de la concordancia (el diputado / la diputado). Esta oposición ya era neutralizable (derechos del diputado, la elección de diputados). El último paso posible es la diferenciación de desinencias (el diputado / la diputada):

| Fase 1 | Unisexo | el diputado | ∅ |

| Fase 2 | De desinencia común | el diputado | la diputado |

| Fase 3 | De desinencia diferenciada | el diputado | la diputada |

Este es el proceso seguido de forma constante en las nuevas incorporaciones:

| Fase 1 | Unisexo | el árbitro | ∅ |

| Fase 2 | De desinencia común | el árbitro | la árbitro |

| Fase 3 | De desinencia diferenciada | el árbitro | la árbitra |

Siguiendo este modelo, se han creado numerosos dobletes de género: bedela, minera, soldadora, yuntera, costalera, armera, mayorala, etc.

Cuando se parte de un ortónimo de mujer, el proceso se salta la segunda fase por razones formales: la forma del femenino carece del valor común (*el azafata, *el enfermera):

| Fase 1 | Unisexo | ∅ | la enfermera |

| Fase 2 | De desinencia común | ∅ | ∅ |

| Fase 3 | De desinencia diferenciada | el enfermero | la enfermera |

Como se acaba de ver, el sistema de la lengua está abierto a la creación de femeninos de profesión, cargo y dignidad. No opone resistencias a la formación de femeninos de desinencia común (el donante / la donante, el juez / la juez). Sí pueden surgir causas formales o sociales que impidan o frenen la creación de un femenino desinencial, pero la lengua siempre está abierta a llenar esa casilla vacía de la estructura:

| Fase 1 | Ortónimo | ujier | ∅ |

| Fase 2 | De desinencia común | el ujier | la ujier |

| Fase 3 | De desinencia diferenciada | ∅ | ∅ |

A este respecto, es importante recordar:

a) Que la concordancia variable asegura la distinción de género y de sexo en los sustantivos con desinencia común: el pianista / la pianista, los estudiantes / las estudiantes, etc.

b) Que el sistema de la lengua permite llegar a la tercera fase, a la diferenciación morfológica de desinencias.

La Real Academia Española actúa de acuerdo con las pautas que marcan el sistema y la norma:

- Incorpora las marcas de desinencia común (m. y f.) tan pronto como advierte su uso.

- Informa a través del servicio de consultas si un femenino (ujiera, pilota, cancillera…) está bien o mal formado de acuerdo con las reglas del sistema.

- Lo incorpora al Diccionario tan pronto como cumple los estándares de norma. Así ha añadido en sus últimas ediciones una gran cantidad de femeninos de profesión, de cargo o dignidad: chamana, minera, soldadora…

3.4.2 Factores externos de ralentización

La transición de la segunda a la tercera fase puede verse frenada o ralentizada con mayor o menor intensidad por factores internos y también por causas externas a la lengua.

Los factores externos que pueden limitar la diferenciación morfológica suelen ser de índole social. Algunos grupos, como el Ejército, impiden que en su ámbito se utilicen los femeninos de grado con desinencia diferenciada: caba, sargenta, tenienta, capitana, coronela… En otros casos, son razones de prestigio las que frenan la difusión de femeninos como jueza, fiscala…

3.4.3 Sufijos resistentes e invariables

Entre los factores internos, se hallan algunas terminaciones resistentes al desdoblamiento por razones de presión etimológica. Se dividen en dos grupos:

- a) Resistencia a la formación de masculinos diferenciados. Afecta a la desinencia -ista y a los invariables en -a:

- • Sustantivos en -ista. Con la única excepción de modisto, se mantiene como desinencia común en cuanto al género. Afecta a gran número de voces.

- ▪ Antiguas: alquimista, artista, exorcista, maderista, jurista, novelista…

- ▪ Deportes: deportista, futbolista, ajedrecista, alpinista, ciclista, baloncestista, golfista, fondista, velocista, surfista…

- ▪ Música: guitarrista, pianista, violinista, clarinetista, saxofonista, trompetista…

- ▪ Profesiones modernas: anestesista, electricista, economista, comentarista, columnista, caricaturista, dentista, callista, ascensorista, antenista, dietista, esteticista, humorista, oculista, estilista, guionista, paracaidista, socorrista…

- • Sustantivos en -a. Aunque presentan fuerte tendencia a mantenerse invariables, excepcionalmente se crearon algunos masculinos. Es el caso de azafato, comadrón, polígloto o estratego.

- • Sustantivos en -ista. Con la única excepción de modisto, se mantiene como desinencia común en cuanto al género. Afecta a gran número de voces.

- b) Resistencia a la formación de femeninos diferenciados.

- • Sustantivos en -nte. Derivan en su mayoría de la desinencia invariable del participio de presente latino. No frenan la expresión del femenino a través de la concordancia (el estudiante / la estudiante, el vidente / la vidente, el conferenciante / la conferenciante…). Son esquivos a la variación de la desinencia (-nta) cuando conservan su valor adjetivo y se relacionan con una base verbal. No obstante, a lo largo de la historia se han incorporado un grupo suficiente de voces con terminación diferenciada para el femenino: giganta, infanta, parturienta, sirvienta, gobernanta (con sentido particular), dependienta, presidenta, clienta, asistenta, comedianta, intendenta…

- • Sustantivos en -e. Aunque tienden a mantenerse invariables (conserje, artífice, orfebre), hallamos algunos femeninos específicos (cacica, sastra).

- ▪ Acortamientos. Permiten la variación en la concordancia (el fisio / la fisio), pero tienden a mantener invariable su terminación (fisio, neuro, nefro, onco, derma, trauma, gine, dire…). Sigue presente la conciencia de que son acortamientos. Sin embargo, cuando sobrepasan las dos sílabas, asistimos a la creación de formas con desinencia específica para el femenino: otorrina, endocrina…

En resumen, aunque ciertas terminaciones constituyen un freno a la formación de femeninos desinenciales, la lengua mantiene siempre abierta la puerta. La creación de este tipo de femeninos suele causar sorpresa y rechazo. Con el paso del tiempo, si encajan en el sistema de la lengua, terminan por normalizarse.

3.4.4 Polisemias

La formación de femeninos pasa por encima de la natural tendencia de la lengua a evitar posibles ambigüedades. El femenino de profesión coincide a veces con la denominación de una disciplina científica o artística. Se generalizan nombres como música, química, física, política… referidos a mujeres por más que puedan dar lugar ambigüedades.

No evita la creación de femeninos la coincidencia de un sustantivo de profesión con el nombre de su instrumento o ingenio: soldadora, cosedora, amasadora, freidora, segadora, planchadora, etc. Lo mismo ocurre con el masculino: afilador, corrector, lector, ordenador, etc.

3.4.5 Sobre miembra y otros femeninos asimétricos

Algunos femeninos, especialmente los referidos a individuos, entran dentro de los casos de asimetrías de género y sexo. Los femeninos suelen presentar connotaciones negativas, como se ve en los siguientes pares: tipo/tipa, individuo/individua, fulano/fulana, socio/socia, prójimo/prójima. En otros casos, el contraste es mayor y afecta incluso al significado: brujo/bruja, mancebo/manceba, cortesano/cortesana…

El sustantivo miembro, entendido como ‘individuo que forma parte de un conjunto, comunidad o cuerpo moral’, se comportó durante siglos como un epiceno de persona (así figura en el DLE hasta 1992). En la edición de 2001 se le asigna uso de sustantivo común en cuanto al género. Cuando una ministra lo utiliza con femenino desinencial (miembra) genera asombro y numerosas reacciones de rechazo. Sin embargo, su creación no se apartaba de las posibilidades que ofrece el sistema. Había seguido el mismo proceso que se da en la formación de otros femeninos:

| Fase 1 | Unisexo | el miembro | ∅ |

| Fase 2 | De desinencia común | el miembro | la miembro |

| Fase 3 | De desinencia diferenciada | el miembro | la miembra |

Aparte de otras causas menores (la polisemia inicial del término miembro), lo que ocurre es que desde su formación se sitúa en el grupo de los femeninos asimétricos, es decir, en el grupo de sustantivos femeninos cargados de connotación negativa.

3.4.6 Sobre portavoza y el femenino de los compuestos

Los nombres compuestos presentan una resistencia justificada a la variación desinencial, aun cuando funcionen como sustantivos unisexo femeninos (p. ej. trotaconventos) o de desinencia común (correveidile, saltimbanqui, metomentodo, guardiacivil, portavoz, portamaletas, mandamás, sobrecargo, cazatalentos, sabelotodo, correveidile, picapleitos, recogepelotas, gilipollas, mandamás, aparcacoches, lavacoches, guardabosques, guardaespaldas, guardameta, limpiabotas, pinchadiscos…). Es la conciencia de su composición lo que los mantiene invariables. Mientras este sentimiento se mantenga, la formación de femeninos desinenciales se considera anómala. Sin embargo, cuando en la mente del usuario desaparece la conciencia de su composición, no es raro que tiendan a tomar una desinencia específica para el femenino. Aunque muy extraños y aún sentidos como anómalos, ya han salido a la escena voces como testaferra, guardiacivila, correveidila y portavoza.

4.1 GÉNERO GRAMATICAL

Es una propiedad inherente de todos los nombres que se proyecta en la concordancia con determinantes y adjetivos. No es una propiedad exclusiva de los sustantivos que designan seres sexuados y, por lo tanto, no tiene como finalidad primaria expresar la diferencia de sexo. Todos los sustantivos (mesa, ordenador, ladrillo, camión, cielo, carbón, color, papel…) poseen género gramatical:

| ‒Nuestro | querido | país | carpetovetónico |

| ‒Una | clara | exposición | periodística |

Todos los nombres de seres sexuados son masculinos o femeninos, pero la mayoría no expresan la diferencia de sexo a través de la distinción de género (se comportan como epicenos): tilo, kiwi (vegetales), jirafa, cocodrilo, águila, búho, canguro, rebeco, buitre, jilguero, rata, merluza, purasangre (animales), criatura, víctima, rehén, vástago, retoño, genio, ídolo (personas):

| ‒Estos | sanguinarios | cocodrilos | africanos |

| ‒Esa | astuta | pantera | asiática |

En los determinantes y los adjetivos, el género posee exclusivamente un valor formal. Funciona como un exponente que, repetido, señala la concordancia (Am – Bm): en sí mismo, el femenino limpia no tiene significado. Se puede aplicar tanto a sustantivos de referencia inerte (energía) como a humanos (niña) o animales (perrita). Su estructura posee solo dos valores:

| masculino | femenino |

| limpio | limpia |

El adjetivo concuerda en masculino plural cuando se predica globalmente a sustantivos de diferente género:

| masculino (plural) | ||

| masculino(s) | + | femenino(s) |

4.2 GÉNERO SEMÁNTICO

4.2.1 Expresión

Hablamos de género semántico cuando la diferencia formal de masculino /femenino se explota para oponer valores de contenido, por lo común, la diferencia de sexo (‘varón’/‘mujer’, ‘macho’/‘hembra’). Se expresa normalmente por una oposición de desinencias que se comportan como sufijos: -O/-A (oso/osa, niño/niña), -Ø/-ESA (abad/abadesa, líder/lideresa), -E/-ESA (tigre/tigresa, duque/duquesa, alcalde/alcaldesa), -O/-ESA (vampiro/vampiresa), -Ø/-INA (zar/zarina), -O/-INA (gallo/gallina), -E/-INA (héroe/heroína), -Í/-INA (jabalí/jabalina), -A/-ISA (papa/papisa, poeta/poetisa [también poeta]), -E/-ISA (sacerdote/sacerdotisa), -O/-ISA (diácono/diaconisa), -NTE/-TRIZ (cantante/cantatriz), -TOR/-TRIZ, -DOR/-TRIZ (actor/actriz, emperador/emperatriz).

4.2.2 Estructura

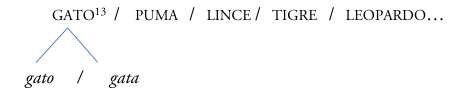

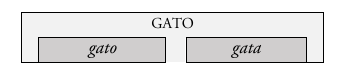

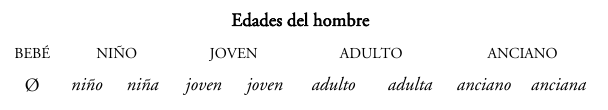

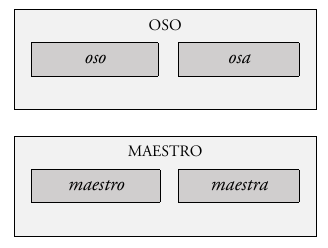

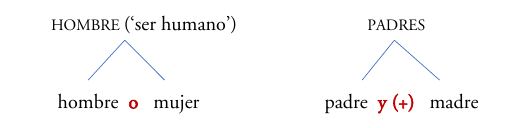

El género semántico se integra en el funcionamiento de las estructuras conceptuales cuya célula está formada por un término genérico3 y dos especies (el masculino y el femenino). Se puede representar de forma jerárquica y opositiva4:

O de forma extensional:

4.2.3 Dos significados

La lengua suele diferenciar con denominaciones propias el género de las especies (PEZ/trucha, salmón, merluza…). Pero, cuando la oposición de términos específicos es binaria (como en el caso del género), suele elegir por economía la misma expresión para el género y uno de los términos específicos. Generalmente es el masculino:

- ―AMIGO/amigo-amiga

- ―LOBO/lobo-loba

- ―OSO/oso-osa

Aunque tengan la misma expresión fónica y la misma representación gráfica, el género y la especie constituyen dos significados diferentes (del mismo modo que lo son el contenido de fruta y el de manzana):

- Nos hallamos ante dos ejes opositivos diferentes:

- ―NIÑO se opone a bebé, adolescente, joven, adulto y anciano;

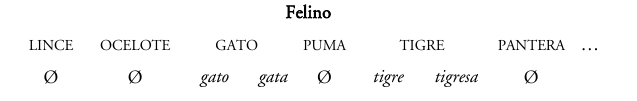

niño se opone a niña. - ―GATO se opone a lince, ocelote, puma, tigre, leopardo, pantera…;

gato se opone a gata. - ―CABALLO se opone a cebra, burro, mulo...;

caballo se opone a yegua.

- ―NIÑO se opone a bebé, adolescente, joven, adulto y anciano;

- La función semántica de cada término del doblete es diferente:

- ―NIÑO es el término genérico de niño y de niña.

- ―BURRO es el término genérico de burro y de burra.

- ―CABALLO es el término genérico de caballo y de yegua.

- ―LOBO es el término genérico de lobo y de loba.

- El significado de los términos específicos es diferente del significado genérico: posee un rasgo distintivo más (el rasgo que hace referencia al sexo). En concreto:

- ―niño = {NIÑO + ‘varón’}

- ―anciano = {ANCIANO + ‘varón’}

- ―lobo = {LOBO + ‘macho’}

- ―perro = {PERRO + ‘macho’}

- Prueba de que son distintos significados es la existencia de secuencias ambiguas: La educación del niño; Las enfermedades del anciano; Utilizaban al burro para el trabajo doméstico; Era un caballo resistente a las inclemencias; El lobo persigue a las ovejas… Como en tantos casos de polisemia, estos mensajes se desambiguan normalmente a partir de la información que se obtiene del contexto.

- Los genéricos y los específicos poseen derivados diferentes. Tienen mayor relevancia los derivados del significado genérico:

- ―NIÑO > niñez, niñería, niñada…

niño > niñato, niñazo… - ―ANCIANO > ancianato, ancianía, ancianidad, ancianismo…

anciano > ancianito… - ―PROFESOR > profesorado, profesoral…

profesor > profesorito/a, profesorucho/a… - ―CABALLO > caballería, caballero, caballar, caballuno...

caballo > caballito… - ―PERRO > perrería, perrero, perrera…

perro > perrito, perrazo…

- ―NIÑO > niñez, niñería, niñada…

- Los sustantivos NIÑO, ADULTO, ANCIANO, CABALLO, GATO, LOBO… son verdaderos epicenos. Por un lado, no diferencian el sexo y, por el otro, admiten algunas determinaciones propias de esta clase: niños de ambos sexos, adultos de uno y otro sexo, ancianos del mismo sexo…

- En cuanto epicenos, tienen un solo género: (el) NIÑO, (el) ADULTO, (el) ANCIANO, (el) CABALLO, (el) LOBO, (el) PERRO…

5 EL MASCULINO GENÉRICO, ¿HERENCIA DEL PATRIARCADO?

5.1. MASCULINO GENÉRICO

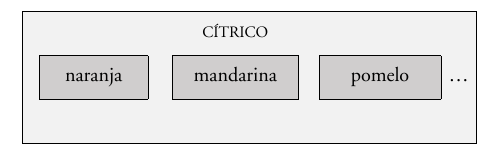

En lógica y en semántica se denomina género al concepto que incluye en su clase a otras nociones más concretas (las especies). Así, fruta es el término genérico de melocotón, manzana, pera, cereza…; cítrico incluye a naranja, limón, mandarina, pomelo…

Esta organización posee una gran importancia en el uso. La posibilidad de sustituir varios lexemas de la misma familia por su genérico dota a la lengua de gran economía y de variedad estilística, así como de una gran flexibilidad comunicativa. Si un periodista escribe sobre la exportación de naranjas, limones y mandarinas le será muy económico referirse al conjunto por medio de un término genérico (los cítricos).

Esta organización (genérico/específico) es común a todas las estructuras conceptuales.

Entre ellas se encuentra el género semántico (el que diferencia ‘varón’/‘mujer’ o ‘macho’/‘hembra, según los casos), que presenta algunas particularidades:

a) El número de las especies es solo dos (gato/gata, niño/niña…).

b) El género y una de las especies, a pesar de tratarse de dos acepciones diferentes, comparten la misma expresión: GATO y gato, NIÑO y niño, MAESTRO y maestro… (se representan aquí en mayúsculas y en cursiva, respectivamente).

c) El término que designa al valor genérico y a una de las especies es normalmente el masculino. De ahí que se distinga entre un masculino genérico (NIÑO, MAESTRO, GATO, OSO…) y un masculino específico (niño, maestro, gato, oso…).

5.2 CONTRA EL MASCULINO GENÉRICO

La mujer representa la mitad de la población mundial y no existe ni ha existido prueba fehaciente de su inferioridad respecto al varón en ninguna de las dimensiones del ser humano. Sin embargo, ha sido relegada en todos los ámbitos de influencia. En su educación ha sido apartada de las rutas que conducen a la cultura, al conocimiento, a la ciencia. En la vida social no ha tenido acceso a gran número de profesiones, de cargos, de dignidades, de puestos de representación (desde la religión hasta la política)… Durante siglos ha carecido de autonomía e independencia económica y es objeto de desigualdades en derechos y en salarios. Incluso en el hogar, su único reducto, perduran asimetrías y abusos que no pocas veces llegan a la violencia, incluso al crimen. De este injusto panorama se culpa a una milenaria visión androcéntrica que ha impuesto una dictadura patriarcal perpetuada durante milenios. Se comprende que en sus actuaciones las mujeres arremetan contra barreras, desigualdades, tópicos culturales, supuestos ideológicos, medios e incluso contra símbolos que contribuyan a perpetuar el poder de la bota machista. No extraña que hayan fijado su punto de mira en el lenguaje y que se censuren los discursos misóginos. Sorprende, no obstante, que las críticas hayan pasado del discurso al sistema y que se acuse de machismo a dos estructuras gramaticales relacionadas con el morfema de género: la lenta formación de femeninos de profesión y el masculino genérico.

Se considera que, en Europa, una de las fechas clave en el inicio del debate sobre el carácter sexista del lenguaje es la publicación en 1986 de un trabajo de la Comisión de Terminología del Consejo de Europa, más concretamente del Comité para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Desde entonces han germinado publicaciones desde todos los rincones institucionales instando a seguir ciertas pautas para evitar el lenguaje sexista. Se ha focalizado el punto de mira contra un objetivo concreto: el carácter discriminador del masculino genérico.

5.3 RAZONES

Se considera que el uso inclusivo del masculino (tanto en singular como en plural) debe ser sustituido por otras expresiones genéricas (la ciudadanía, persona, ser humano…), por duplicaciones de género en las que la referencia a la mujer quede asegurada (los niños y las niñas), así como por medio de otros recursos gramaticales y léxicos. Basan sus propuestas en argumentos variados.

5.3.1 El masculino genérico es el «ladrillo simbólico del patriarcado»

El masculino genérico ha sido identificado con la supervivencia en el lenguaje del dominio del patriarcado y de una visión androcéntrica de la vida:

a) Si el significante del concepto genérico (MAESTRO, NIÑO) optó por la misma forma del masculino específico (maestro, niño) y no por la del femenino específico (maestra, niña), se debe al androcentrismo que impera también en la lengua. A través de su uso, el varón se erige en representante y dominador de la mujer.

b) El genérico es ante todo masculino. Por eso, aun en aquellos usos en los pudiera realizar una referencia común e indiferenciada a ambos sexos, la forma masculina provoca un rechazo subjetivo, connotaciones negativas en la mujer.

5.3.2 El masculino genérico oculta a la mujer

El segundo argumento en contra del masculino genérico es de orden psicolingüístico. Se apoya en dos premisas (científicamente discutibles, pero publicitariamente acariciadoras), que se combinan con la fuerza argumentativa de un silogismo:

- Premisa mayor: En la conciencia social no existe lo que no se nombra.

- Premisa menor: El masculino genérico no nombra a la mujer.

- Conclusión: El masculino genérico contribuye a ocultar a la mujer en la conciencia social.

5.4. HACIA UN ENCUENTRO

La campaña se ha planteado en el territorio de los sentimientos y de las actitudes, y ha acudido incluso a la presión política y social. La tesis de que el masculino genérico oculta a la mujer se ha mantenido como un dogma acompañado de los consiguientes anatemas. Se han diseñado recursos lingüísticos ad hoc para borrarlo del uso. La tesis ha cabalgado en campañas publicitarias proactivas y ha terminado anidando como un lugar común en el subconsciente de muchas mujeres y de muchos varones: «La lengua nos oculta».

En el frente opuesto ha surgido una oposición radicalizada y, a veces, bronca, que no favorece el entendimiento. Pero existe también un sector que, aun siendo comprensivo con la desigualdad de la mujer, aplica la crítica de la razón pura, se apoya en argumentos lingüísticos de rigor científico y quiere hacerse escuchar. Pero en momentos de tanto ruido de fondo es difícil que sus voces se encuentren e interactúen.

Es necesario abrir las puertas al intercambio de pareceres y establecer un debate crítico y objetivo, alejado de toda hipérbole y de todo apasionamiento, un debate que busque la eliminación de sexismos y la promoción de la mujer; pero que evite los errores en las teorías y en las propuestas, así como las condenas mutuas. Esta es la posición que intenta seguir la Real Academia Española en armonía con propuestas formuladas por otras voces autorizadas. Desde esta perspectiva de reflexión común se realiza el análisis que se efectúa a continuación en torno al masculino genérico, así como sobre los procesos que se han propuesto para suprimirlo del uso.

5.5 EL MASCULINO GENÉRICO, ¿ES UNA IMPOSICIÓN ANDROCÉNTRICA?

5.5.1 Visiones inversas

Los movimientos que reclaman la igualdad de la mujer sostienen que el genérico es masculino, y no femenino, por imposición androcéntrica. Esto implica sostener que el masculino genérico se ha forma a partir del masculino específico (el que designa a los varones).

Tal tesis se expone apoyada en inferencias intuitivas y en la engañosa percepción de los sentidos: si el genérico es solamente masculino, se debe a una imposición más del patriarcado, que también ejerce su dominio en los pagos de la lengua. De este razonamiento se concluye el principio de que el masculino genérico es sexista y que ha de ser eliminado, cueste lo que cueste.

Sin embargo, con relativa asiduidad, la ciencia parece llevar la contraria al testimonio de los sentidos. El sol no gira alrededor de la tierra, y los ríos no tienen por misión pasar por debajo de los puentes, como deducía Pangloss de su experiencia banal. Del mismo modo, hechos empíricos muestran que los masculinos genéricos no son residuos del patriarcado.

5.5.2 En el principio era el epiceno

El léxico de la lengua se agrupa en campos semánticos, conjuntos de palabras que tienen un valor común. Por ejemplo:

- ⎯ Cánido: {PERRO, LOBO, CHACAL, COYOTE…}

- ⎯ Équido: {BURRO, CABALLO, CEBRA, MULO…}

- ⎯ Felino: {GATO, PUMA, LINCE, OCELOTE, PANTERA, GATOPARDO, LEOPARDO…}

- ⎯ Edades del hombre: {BEBÉ, NIÑO, ADOLESCENTE, JOVEN, ADULTO, ANCIANO}

- ⎯ Profesionales de la justicia: {ABOGADO, JUEZ, FISCAL, MAGISTRADO…}

- ⎯ Artesanos: {ALBAÑIL, FONTANERO, CARPINTERO, HERRERO…}

- ⎯ Gentilicios europeos: {FRANCÉS, ITALIANO, ALEMÁN, ESPAÑOL, DANÉS, PORTUGUÉS, RUSO…}

- ⎯ Gentilicios españoles: {ANDALUZ, CASTELLANO, ARAGONÉS, ASTURIANO, VALENCIANO…}

Aunque los sustantivos de estos conjuntos designan seres animados, no todos diferencian morfológica o lexicalmente el sexo. Su existencia es anterior a la oposición ‘macho’/ ‘hembra’. Son epicenos masculinos o femeninos. Epicenos como GATO y TIGRE (opuestos a otros como LINCE, OCELOTE, PANTERA, PUMA…), sin dejar de ser epicenos, se convierten en genéricos cuando aparecen los específicos gato/gata, tigre/tigresa:

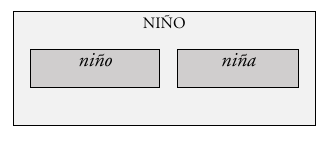

La misma situación se encuentra en los conjuntos léxicos de sustantivos personales. Del campo «edades del hombre» forman parte BEBÉ, NIÑO, JOVEN, ADULTO y ANCIANO. Uno de sus componentes, BEBÉ, se mantiene como epiceno (en el español de España), mientras que el resto de los sustantivos de su grupo ha establecido diferencias (en el caso de joven a través de la concordancia):

5.5.3 ¿Cómo surgen los específicos?

El proceso no parece haber cambiado mucho desde el indoeuropeo hasta nuestros días. Es comprensible que por circunstancias comunicativas el hablante hubiera experimentado la necesidad de hacer referencia al sexo. Podía haberlo hecho a través de especificaciones del tipo macho/hembra, de uno otro sexo… (lince hembra, pantera macho…), pero también está justificado que haya acudido a procedimientos gramaticales. Esta distinción de especies nace cuando el indoeuropeo crea una desinencia para el femenino.

En nuestros días podemos seguir de cerca un proceso similar: la creación de opuestos específicos a partir de epicenos. Hasta el Diccionario de 2001 sustantivos como elefante, orangután, sapo, ratón, lagarto, tejón, rinoceronte, búfalo, jilguero, canario, entre otros, eran considerados epicenos. La presencia de estos animales en los cuentos (mamá lagarta, mamá elefanta…), en los programas televisivos de animales, en canciones («el orangután y la orangutana»), etc., introdujo la desinencia femenina -a, que, por polarización, genera el masculino. El diccionario académico los recoge ya como opuestos en la edición de 2014: elefante/elefanta; orangután/orangutana, sapo/sapa, ratón/ratona, lagarto/lagarta, tejón/tejona, rinoceronte/rinoceronta, búfalo/búfala, jilguero/jilguera, canario/canaria...

5.5.4 ¿Por qué no hay genéricos femeninos?

Si la diferenciación de géneros toma como base el epiceno y si existen epicenos femeninos (persona, víctima, pareja, gamuza, llama, vicuña, cebra, pantera, tortuga, anaconda, víbora…), ¿por qué no existen genéricos femeninos?

La razón es de naturaleza formal. Los epicenos femeninos experimentan una resistencia a formar masculinos que es similar a la observada para los sustantivos de desinencia común -a, -ista (cf. § 3.4.3). Existen algunos casos (rana > rano, tórtola > tórtolo, paloma > palomo), pero son excepciones (como lo son modisto o polígloto). Los femeninos genéricos oveja, cabra, vaca… no encontraron esta dificultad por pertenecer a una oposición de heterónimos.

5.6 RESUMEN

El masculino posee un valor genérico que neutraliza la diferencia entre sexos (los derechos de los ciudadanos = ‘tanto de los ciudadanos como de las ciudadanas’) y un valor específico (Luis es un ciudadano ejemplar). En algunos ámbitos se ha difundido la idea de que el masculino genérico es una herencia del patriarcado y su uso es lesivo para la mujer, por lo que se ha de evitar en el discurso.

Sin embargo, esta tesis carece de fundamento. El masculino genérico es anterior al masculino específico y su génesis no se halla relacionada con el androcentrismo lingüístico.

6 EL MASCULINO GENÉRICO, ¿OCULTA A LA MUJER?

6.1 MASCULINO Y POLISEMIA

La polisemia es uno de los fenómenos más frecuentes en el léxico de una lengua natural. Basta abrir el diccionario para observar que palabras supuestamente monosémicas como brújula, queso, piano o acuarela poseen varias acepciones. Las formas del masculino se asocian a dos significados distintos: el genérico (CABALLO, NIÑO) y el específico (caballo, niño).

6.2 MASCULINO GENÉRICO E INCLUSIÓN.

En la clase delimitada por el significado genérico se hallan incluidas tanto la clase del masculino específico como la del femenino. En consecuencia, a pesar de que el significante del genérico tenga la forma del masculino (MAESTRO), incluye lo mismo al varón que a la mujer (maestro y maestra), tanto al macho como a la hembra (oso y osa).

Por ello, desde el punto de vista referencial, el masculino genérico puede denotar tanto a hombres como a mujeres, a animales machos como a animales hembras, según casos. La secuencia El hombre es mortal, para desgracia de las mujeres, incluye referencialmente a los dos sexos. Y en Todos los jubilados tendrán derecho a una pensión digna, para suerte común, las mujeres también están incluidas.

6.3 LAS CONNOTACIONES

Constituyen una dimensión semántica que recoge las asociaciones individuales, las resonancias personales, los sentimientos e incluso las pasiones que suscita un nombre particular en cada hablante. Las connotaciones, por muy generalizadas que estén, siempre se relacionan con el sentir de cada individuo. No están codificadas como el significado denotativo de cada palabra. Según haya sido nuestra experiencia en los años escolares asociaremos el término MAESTRO a connotaciones positivas o negativas.

En el ámbito de las connotaciones puede la mujer esgrimir que los genéricos (HOMBRE, PRESIDENTE, POLÍTICO…), por ser masculinos, le despiertan inevitablemente la asociación con los específicos de varón (hombre, presidente, político…). Las connotaciones no pertenecen al sistema de la lengua (son variables, subjetivas y personales), pero pueden provocar individualmente asociaciones gratas o no gratas.

El masculino genérico está adquiriendo en la actualidad unos tintes connotativos sombríos. Aunque carece de soporte objetivo, la idea de que este valor gramatical perpetúa el machismo milenario ha arraigado en la conciencia social, incluidos los ámbitos del poder. Ha anidado en el territorio de los sentimientos y de las actitudes, ese extraño lugar de la mente en el que pierden vigor los argumentos y las razones. Para quienes así lo sienten, el masculino genérico ha entrado en el espacio de las connotaciones; más concretamente, las connotaciones negativas. Se ha convertido en tabú, para cuya superación se proponen recursos eufemísticos sustitutivos.

Dentro de los masculinos genéricos se incluyen de forma impropia ciertos colectivos duales. Abundan en designaciones de familia (padres, tíos, padrinos, abuelos, bisabuelos…) y asimismo en matrimonios de dignidad (reyes, condes, duques…). Toman la forma del masculino, pero se diferencian del masculino genérico en algunos rasgos:

a) El genérico puede ser singular o plural, mientras que el colectivo de pareja siempre exige el plural (mis padrinos, tus suegros…).

b) El genérico neutraliza las diferencias de sexo (es ‘uno u otro’), mientras que el colectivo de pareja no neutraliza la oposición de sexo, sino que suma los miembros (‘uno y otra’, ‘uno + otra’):

En realidad, la situación es más compleja; padres y los sustantivos duales de familia y dignidad tienen cuatro interpretaciones posibles:

a) Plural: padres1 = {padre + padre + padre…}. Se opone a madres, de la misma forma que se oponen los derivados paterno/materno, paternal/maternal, paternidad/maternidad. Inglés fathers, francés pères, alemán Vaters. Es el plural de padre (‘varón, con respecto a sus hijos’).

b) Dual: padres2 = {padre de X + madre de X}. No se opone a madres. Es un colectivo dual que agrupa a los progenitores varón y mujer de un mismo o unos mismos individuos. Por ejemplo: Mis padres. Inglés parents, francés parents, alemán Eltern.

c) Plural: padres3 = {{padre de X + madre de X} + {padre de Y + madre de Y}…}. Es el plural de colectivos duales. Es el plural de padres2. Incluye varias parejas. Por ejemplo: A la fiesta de graduación están invitados todos los padres de los alumnos. Inglés parents, francés parents, alemán Eltern.

d) Plural: padres4 = ‘padre(s) y/o madre(s), progenitores de uno u otro sexo’. Es el sentido que se actualiza en el ejemplo Que vayan tres padres (de uno u otro sexo) a hablar con el director. Es el único de los cuatro sentidos en el que se neutraliza la oposición padres/madres.

Estas cuatro interpretaciones son asimismo posibles en las parejas de dignidad (reyes, archiduques, duques, marqueses, condes, vizcondes, etc.):

a) Plural: reyes1 = {rey + rey +…}. Se refiere solo a los varones (por ejemplo, los reyes visigodos). Se opone a reinas: Asistieron a la ceremonia cinco reyes y tres reinas. Su sentido genérico sería reyes4. Es un heterónimo plural. En aposición, solo admiten nombres de varones: Los reyes visigodos Alarico, Ataúlfo, Sigerico, Walia, Teodorico…

b) Colectivo de pareja: reyes2 = {rey + reina}. Es un colectivo binario que significa ‘pareja real’: Los actuales reyes de España. En las aposiciones explicativas es necesario incluir los dos miembros: Los actuales reyes de España, don Felipe y doña Letizia.

c) Plural: reyes3 = {{rey + reina} + {rey + reina} + {rey + reina}…}. Se trata de un plural de parejas, es decir, el plural de reyes2. Es un colectivo formado por dos o más parejas reales.

d) Plural: reyes4 = {rey(es) y reina(s) que ostentan u ostentaron el cetro real}. Por ejemplo: El acuerdo fue firmado por los reyes de Inglaterra, Holanda, España y Bélgica; Los reyes de España del siglo xix más estudiados son Fernando VII e Isabel II. Neutraliza la oposición semántica rey(es) / reina(s). Se comporta como un genérico (epiceno) que neutraliza la oposición reyes1 /reinas: Podrán gobernar reyes de uno u otro sexo.

Estos cuatro valores de la expresión plural reyes pueden coincidir en una misma expresión como en Los reyes de España:

| reyes1 | Los reyes de España | Varones que portaron el cetro real. |

| reyes2 | Los reyes de España | Pareja real {rey + reina}. |

| reyes3 | Los reyes de España | Parejas reales {rey + reina} + {rey + reina}… |

| reyes4 | Los reyes de España | Varones o mujeres que porta(ro)n el cetro real. |

En los colectivos duales es incluso menos necesario el desdoblamiento de géneros. La expresión mis padres incluye significativa y referencialmente al padre y a la madre de forma conjunta. La propuesta de sustituir mis padres por mi padre y mi madre no solo es innecesaria, sino inevitablemente tautológica. Mientras que en los casos de masculino genérico surgían a veces secuencias anfibológicas (El manual del profesor), en el caso de los colectivos duales ni siquiera surge esa ambigüedad o es menos frecuente.

Resumen. Los plurales del tipo padres, padrinos, abuelos… o reyes, duques, marqueses… poseen un sentido en el que se comportan, no como masculinos genéricos, sino como colectivos duales, generalmente colectivos de pareja. En esta acepción, aparecen siempre en plural (padres) y no se neutraliza como en los genéricos la oposición ‘varón’/‘mujer’, sino que expresa la suma de ‘varón’ + ‘mujer’:

padres = {padre + madre}

8 SOBRE ALGUNAS ALTERNATIVAS AL MASCULINO GENÉRICO

8.1 PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Con el fin de evitar los llamados estragos del masculino genérico, se proponen alternativas de uso. En general, estas soluciones no violan el sistema lingüístico (aunque a la larga puedan influir en él), pero pueden violentar otros postulados discursivos o pragmáticos, como los de equivalencia, adecuación, conveniencia, estética y, en especial, el principio de economía. Por ello, al examinar cada propuesta de solución para eliminar el masculino genérico del uso, es necesario realizar una serie de preguntas sobre su adecuación, su eficacia, su rendimiento… El objetivo de este apartado es mostrar tanto los aspectos positivos de las propuestas como los riesgos de su aplicación.

8.2 CREACIÓN DE FEMENINOS DE PROFESIÓN, CARGO O ACTIVIDAD

Más arriba se ha mostrado que la creación de femeninos de profesión es un proceso natural y previsto en el sistema de la lengua. Tan pronto la mujer accede a una actividad o profesión antes ocupada solo por varones, se inicia un el proceso de feminización del sustantivo correspondiente, proceso que recorre los estadios unisexo > común > diferenciado:

| Unisexo | > | Común | > | Diferenciado |

| el abogado | el abogado / la abogado | el abogado / la abogada | ||

| el juez | el juez / la juez | el juez / la jueza | ||

| el árbitro | el árbitro / la árbitro | el árbitro / la árbitra |

El retraso en la aparición de femeninos de profesión no se debe al androcentrismo de la lengua ni a la oposición de la Real Academia Española. Deriva de un retraso social en el acceso de la mujer a determinados trabajos, cargos y dignidades. Tan pronto como se incorpora a estos puestos, se modifica el significado del nombre de profesión y evoluciona la palabra para dar cabida al nuevo género.

Se ha de recordar que el paso del común al diferenciado no siempre tiene lugar y que, una vez consumado el proceso, la forma de desinencia común (el presidente / la presidente) no se convierte en anómala ni en agramatical, al menos durante un periodo de tiempo. Quien prefiere seguir diciendo la juez, la presidente, la fiscal sí individualiza a la mujer a través de la concordancia en el artículo.

8.3 DESDOBLAMIENTOS O DUPLICACIONES DE GÉNERO

8.3.1 Proceso

El desdoblamiento consiste en unir mediante coordinantes (y, o, tanto… como…, igual… que…) binomios de sustantivos de persona que pertenecen a géneros opuestos. Como la suma de sus significados es equivalente a la del masculino genérico, intenta eludir la presencia de este último. Se utiliza una expresión que hace referencia explícita a la mujer (maestros y maestras) para sustituir una forma léxica que ―según su pensar― la oculta (maestros):

- ‒Los profesores y las profesoras identificarán a los alumnos y alumnas antes de la prueba.

- ‒Sus hijos y sus hijas son muy educados y educadas.

- ‒Tienes que llamar a un camarero o a una camarera.

- ‒Sanidad gratuita tanto para los ancianos como para las ancianas.

- ‒Ciudadanas y ciudadanos de este municipio.

- ‒Los docentes, mujeres y hombres, se reunirán con los padres y las madres.

El rigor en la aplicación del desdoblamiento varía sustancialmente de unas posiciones a otras. Las más estrictas en el cumplimiento exigen el desdoblamiento también en determinantes, pronombres y adjetivos:

- ‒Los educadores y las educadoras serán recompensados y recompensadas…

8.3.2 Aspectos positivos

8.3.2.1 Gramaticalidad. Los desdoblamientos no son agramaticales. La lengua permite la coordinación de sustantivos de diferentes géneros. Por otra parte, no implican una pérdida de información respecto a la referencia efectuada por los sintagmas formados con masculinos genéricos:

- ‒Asistieron todos los vecinos = Asistieron todos los vecinos y vecinas

- ‒Los alumnos ya lo saben = Los alumnos y las alumnas ya lo saben

- ‒Hay huelga de profesores = Hay huelga de profesores y profesoras

- ‒Aquí se formaban jardineros = Aquí se formaban jardineros y jardineras

8.3.2.2 Univocidad. Entre los sustantivos genéricos y sus homónimos específicos (PROFESORES y profesores), dada su polisemia, siempre es posible incurrir en alguna anfibología. Sin embargo, en los desdoblamientos, el riesgo de ambigüedad real es mínimo:

| ‒Concentración de investigadores | (anfibológica) |

| ‒Concentración de investigadores y de investigadoras | (unívoca) |

8.3.2.3 Ruptura de la prototipicidad masculina. De forma constante se insiste en el carácter androcéntrico del masculino genérico. La repetición lleva a la creencia. Por eso, aunque el hecho no es cierto, este mensaje está calando en la conciencia social e influye en el sentimiento subjetivo hacia el masculino.

Existe otro hecho ligado a esta forma externa. Cuando se pide en el aula dibujar a un magistrado, a un taxista, a un científico o a un jardinero, el alumno (hombre o mujer) responde mayoritariamente representándolos bajo forma masculina, no femenina. La razón de este valor prototípico de magistrado, taxista, científico o jardinero no emana del género, sino de la memoria social: los hombres han ocupado mayoritariamente esas profesiones y la representación masculina se convierte en prototípica. También aquí se mezcla de forma subrepticia la cultura con la lengua.

Se comprende que la mujer intente romper ese corsé cultural imponiendo usos en los que aparezca también el femenino (profesores y profesoras, ciudadanos y ciudadanas). Los clichés se transforman en estereotipos y los estereotipos influyen en las interpretaciones, condicionan el recuerdo de la información, guían las expectativas e inferencias de formas sistemáticas y abstractas, y tienden a perpetuarse.

8.3.2.4 Sentimiento subjetivo de presencia. En el ámbito de las connotaciones subjetivas, son muchas las mujeres que, alertadas por esas repeticiones propagandísticas, se sienten más representadas en el discurso si aparecen expresiones con referencia femenina. Es un agradable sentimiento subjetivo de identificación personal semejante a cuando se refieren a uno utilizando nuestro nombre propio. Es una concreción de una de las leyes básicas de la pragmática: el principio de cortesía.

8.3.2.5 Utilidad en contextos de ambigüedad. Como se ha visto, en las denominaciones de seres sexuados el significante del masculino es una expresión polisémica: niño, anciano, bombero, maestro, gato, oso, lobo… tienen, al menos, dos interpretaciones, la genérica y la específica. Este hecho puede generar ambigüedades. El peligro de confusión es mínimo, pues el ser humano posee una capacidad inferencial que lo capacita para resolver contextualmente gran parte de las secuencias potencialmente ambiguas. Ahora bien, en los casos en los que se necesita dejar constancia de la precisión, se acude al desdoblamiento. Esta práctica ha sido aplicada desde la Edad Media en documentos notariales para especificar, por ejemplo, que una herencia se otorga no solo a los hijos varones (lo esperable), sino a fijos e fijas, evitando así una interpretación restrictiva de fijos. Por razones estilísticas y métricas aparecen en el Poema de mio Cid claros desdoblamientos:

| Exienlo ver | mugieres e varones, |

| burgeses e burgesas | por las finiestras son (vv.16b-17) |

En la Nueva gramática de la lengua española (RAE-ASALE, 2010) se explica que los desdoblamientos tienen sentido y utilidad en ciertos contextos, como en No tiene hermanos ni hermanas. Son útiles los desdoblamientos por comparación y contraste: Entre los jóvenes, un 40 % de las chicas abandona los estudios, frente a un 30 % de los chicos. Son frecuentes asimismo en los anuncios publicitarios donde se objetivan dos valores: él y ella.

8.3.3 En favor del masculino genérico

8.3.3.1 Necesidad conceptual. Un tratamiento equilibrado del problema pasa por reconocer al masculino genérico el gran servicio que aporta a la organización semántica de los contenidos. Anularlo en el uso implicaría borrar una casilla de enorme utilidad en el sistema de la lengua. Hacerlo desaparecer sería una empresa difícil y casi imposible, pues el género es un arquetipo conceptual, lógico, necesario en todas las estructuras mentales. La causa de tal condena, su relación directa con el androcentrismo cultural, no es cierta.

8.3.3.2 Principio de economía lingüística. Uno de los grandes principios que rigen el funcionamiento de la lengua, tanto en su evolución como en su presencia en el discurso, desde la fonología hasta la pragmática, es el principio de economía. Los desdoblamientos de género son gramaticales, e incluso corteses; pero, aplicados sin control, generan monstruos discursivos. A la velocidad de la luz circulan por Internet textos como algunos capítulos de la Constitución bolivariana de Venezuela o circulares de algunas asociaciones escolares. La aplicación rígida de las duplicidades llevaría a extremos que harían extraña una sola frase y, mucho más, un discurso. Basta comparar estas secuencias:

- ―Asistieron todos los vecinos afectados.

Asistieron todos los vecinos y todas las vecinas afectados o afectadas. - ―Los profesores premiados están convocados.

Los profesores y las profesoras premiados y premiadas están convocados y convocadas.

Se trata de un procedimiento que puede resultar hermoso y efectivo si se utilizan los dobletes como la sal (cum mica salis), colocados con tino en posiciones estratégicas, especialmente en textos formales (orales o escritos) dirigidos a un auditorio cultivado. Por el contrario, un uso no controlado por la prudencia estilística aboca a discursos artificiales, indigestos y negativos para la causa que persiguen.

8.3.3.3 El genérico de animales. Entre las razones que suavizan las posibles críticas contra el masculino genérico y que, a su vez, dificultarían su desaparición, se encuentra el arraigo que muestra este esquema morfológico y semántico en los animales sexuados. Es difícil explicar que en este ámbito el masculino genérico es una huella del androcentrismo.

Una postura extrema que niegue el valor genérico del masculino en las oposiciones de sexo en los animales obligaría, por otra parte, a desdoblamientos del tipo gatos y gatas, osos y osas, corzos y corzas, mulos y mulas, palomas y palomos… Las asociaciones animalistas también podrían reclamarlo.

8.3.3.4 Lenguaje administrativo. Algunos autores y guías de lenguaje no sexista reducen la obligación de utilizar los desdoblamientos de género al lenguaje administrativo, así como a contextos de cierta solemnidad. Este intento de limitación es loable, pero también se ha de practicar con tiento. En estos momentos, el lenguaje administrativo se halla en un proceso que persigue la sencillez, la inteligibilidad, la claridad, la aproximación al lenguaje llano. Los documentos jurídicos y administrativos difícilmente soportarían más complejidades.

8.3.3.5 Peligro de nuevas ambigüedades. La obligación impuesta de utilizar constantemente desdoblamientos en documentos administrativos puede conducir (de forma malévola o no) a interpretaciones no precisamente favorables para la mujer. Si en el lenguaje de un centro educativo se impone como obligación el uso de profesores y profesoras, quienes lean «El director SALUDA a los profesores del centro y los invita a recoger su regalo navideño» se preguntarán: «¿Solo los profesores varones?».

8.3.3.6 Ni condenar ni exigir. La irrupción de los desdoblamientos de género y otras sustituciones propuestas para evitar el masculino genérico no constituyen la piedra filosofal que pueda resolver el sexismo arraigado en nuestra la sociedad. Existen lenguas indígenas de América y de África en las que el término genérico es el femenino y la situación social de la mujer no es por ello mejor. Las raíces del sexismo se hallan en la ideología y su remedio es la educación.

El genérico no es la causa, no es la raíz de la discriminación, ni siquiera su reflejo. La estrategia opuesta, desdoblar atinada y oportunamente el género, es un acto de cortesía, de referirse de forma más explícita a la presencia de la mujer, y, en algunos momentos, de justicia lingüística. Negar que el masculino genérico incluye en su significado y en su referencia a ambos sexos es chocar contra una evidencia secular, constatada por una abrumadora presencia en los corpus textuales. Vetar su uso es criminalizar una estructura gramatical inocua que ha representado todo un hallazgo de las lenguas romances y que ha venido funcionando como expresión aséptica durante siglos en su aplicación a personas y a animales. Aconsejar los desdoblamientos de forma oportuna y atinada, así como el uso de genéricos, epicenos y colectivos, constituye una justa referencia a la presencia de la mujer. Pero eliminar por decreto el masculino genérico e imponer su sustitución obligatoria por dobletes es una empresa de «despotismo cultural» (en su sentido dieciochesco) y seguramente abocada a la frustración.

8.3.4 Riesgos en las duplicaciones de género

Se han señalado muchos riesgos en la aplicación desmedida e incontrolada de las duplicaciones de género. Como simple muestra, se enumeran algunos de estos peligros, con la positiva finalidad de evitar errores en su aplicación.

8.3.4.1 Falta de equivalencia. La aplicación de las duplicaciones ha de realizarse con sumo cuidado. Tras preposiciones como entre, la interpretación de los desdoblamientos no guarda identidad de sentido. Así, no significan lo mismo estos dos enunciados:

- ―Las desavenencias entre los hermanos

- ―Las desavenencias entre los hermanos y las hermanas

8.3.4.2 Desdoblamientos en colectivos de pareja. En centros escolares y en asociaciones, es frecuente el uso de desdoblamientos aplicados a colectivos de pareja, en especial los referidos a unidades familiares, particularmente padres y madres. Reflejan la buena intención de no preterir el papel de la madre, siempre tan esencial en la vida y en la educación de niños y jóvenes. Sin embargo, no solo es innecesario (padres es un colectivo dual que incluye sin ambigüedad al varón y a la mujer). Son frecuentes en el uso expresiones con desdoblamiento del tipo:

- ―Asociación de padres y madres de alumnos y alumnas

- ―Se convoca a los padres y madres de alumnos y alumnas…

Estos ejemplos presentan cierto grado de impropiedad. Dichas asociaciones y convocatorias tienen como base la unidad familiar (padre + madre), utilizada con el sentido plural {{padre + madre} + {padre + madre} + {padre + madre}… Decir padres y madres desarticula esa célula de base.

8.3.4.3 Pronombres personales. Los desdoblamientos de pronombres no siempre producen secuencias equivalentes. La sustitución de Nosotros la hemos avisado por Nosotros y nosotras la hemos avisado entraña riesgos. La equivalencia solo se cumple en una de las doce posibilidades de interpretación, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

| 1 | nosotros = tú (m) y yo (m) | → *Nosotros y nosotras la hemos avisado |

| 2 | nosotros = tú (m) y yo (f) | → *Nosotros y nosotras la hemos avisado |

| 3 | nosotros = tú (f) y yo (m) | → *Nosotros y nosotras la hemos avisado |

| 4 | nosotros = nosotros (m) y tú (m) | → *Nosotros y nosotras la hemos avisado |

| 5 | nosotros = nosotros (m) y tú (f) | → *Nosotros y nosotras la hemos avisado |

| 6 | nosotros = nosotras (f) y tú (m) | → *Nosotros y nosotras la hemos avisado |

| 7 | nosotros = vosotros (m) y yo (m) | → *Nosotros y nosotras la hemos avisado |

| 8 | nosotros = vosotras (f) y yo (m) | → *Nosotros y nosotras la hemos avisado |

| 9 | nosotros = vosotros (m) y nosotros (m) | → *Nosotros y nosotras la hemos avisado |

| 10 | nosotros = vosotros (m) y nosotras (f) | → *Nosotros y nosotras la hemos avisado |

| 11 | nosotros = vosotras (f) y nosotros (m) | → *Nosotros y nosotras la hemos avisado |

| 12 | nosotros = nosotros (m) y nosotras (f) | → Nosotros y nosotras la hemos avisado |

8.3.4.4 Los adjetivos. Defender a ultranza que el masculino genérico, aunque solo sea en sus aspectos formales, oculta a la mujer conduce a duplicar también los adjetivos. Existen diferentes grados en la aplicación de los desdoblamientos. El último es el más aconsejable:

- a) Total. Afecta a determinantes, sustantivos y adjetivos:

―Nuestros amigos y nuestras amigas están contentos y contentas de venir. - b) Parcial. Se aplica en todas las apariciones, pero solo a los sustantivos:

―Nuestros amigos y amigas están contentos de venir. - c) Esporádico. Se aplica la duplicación solo en contextos relevantes, especialmente aquellos en los que sea más visible la voluntad de referirse a los dos sexos, como es el caso de muchos vocativos de cortesía:

―Pues sí, amigos y amigas, sobrevivir en aquellas circunstancias no fue fácil.

- 8.4 SUSTITUCIÓN DE MASCULINOS GENÉRICOS POR COLECTIVOS O EPICENOS

8.4.1 Propuesta